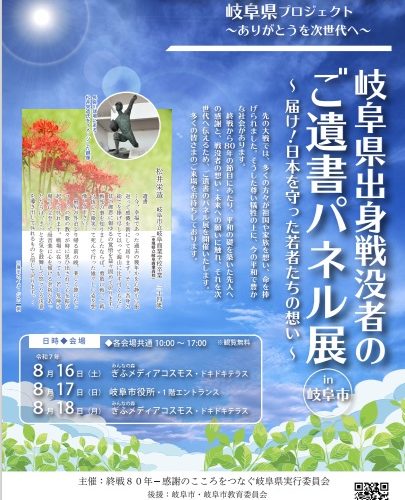

すでにご案内をいたしました「終戦80年岐阜県出身戦没者のご遺書パネル展」において9月20日に所功が行いました卓話を、関係者の方が整理してくださいました。

ご遺書パネル展の開催 「陸軍兵長 所久雄命」を掲載 – かんせい汗青PLAZA

ご配慮に感謝するとともに、以下に掲載いたします。

令和7年9月 20 日(土) 所功教授の卓話(要旨)

「所久雄命のご遺書」に関するエピソード

私の父は、小島村の尋常高等小学校を卒えて、貧しい小作農業を継ぎ、農閑期には色々な出稼ぎ仕事をしていました。いわゆる学歴がなく、書き残した帳面を見ると、字も私と同じく下手でした。やがて、同郷の⺟と結婚し、昭和 16年(1941 年)12 月に私が生まれた翌年 7 月に赤紙招集を受けました。

軍歴は、岐阜の原隊で訓練を受けてから、半年後の同 17 年 12 月に広島の宇品港を出て、南方の赤道を超えたラバウルへ上陸をし、その後ガナルカナルに近いニュージョージア島へ送られ、そこで戦闘死を遂げました。広島から出航する前夜に、宿舎で書いたと思われる手紙が遺書となったのです。

「夜になると、戦友と色々家の話をして、笑ったり泣いたり致し居る。時々お前(私の⺟「かなを」)や功の写真を取り出し、感慨無量にて眺め居る。出発の前にくれた手紙も、日記に挟み込み、時々読み返す。可愛いかなをや功の事は忘れる暇がない。男子一度出征して、こんなことを云ふは誠にみっともないが、人間としては之が本当の心であると小生は思ふ。」

当時、独身の若い人が出征するのは覚悟を要しましたが、妻子を持つ人が家族を置いて出征するのは相当きついことだったと思います。若い妻と幼な子を残して征った親父が、写真を持って行ったとか、日記に手紙を挟み込んで、たまに見て居ったというのは、やさしい親父らしいなと思います。

「小生も健康に充分注意して、一意専心、軍務に御奉公致す覚悟である。お前も体を大切にして功を立派に育て、小生無事帰還の日を待って居てくれ。(中略)小生、死ぬも生きるも皆運命と思ひ居り、日夜何時もかも、神仏の御加護あるを喜び喜び、軍務に精励して居る。くれぐれも云ふが、体を大切にせよ。」

これは、名も無き兵の本心だろうと思います。およそ「運命」については、色々な受け止め方があります。私の考えでは、避けがたい運命とか宿命というのは誰にもある。自分の運命・宿命というのは選べないのです。

このような状況下で父が、「運命と思って、神仏の御加護あるを喜び喜び」と書きえたのは、自分なりに納得が出来ていたのでしょう。だから、自分は死ぬかもしれない、生きて帰れぬかもしれない、それも運命だ、と悟りに近い心境だったのかもしれません。

戦後の無責任な評論家などが勝手に想像して、戦争へ強制されて行った人は悲惨だとか、苦悩して無惨に犬死したなどと言っていましたが、必ずしもそうではないようです。父と一緒に現地で戦い生還した戦友たちから、いろいろ話を聞きましたが、「軍隊というのはね、色んな見方があるけれど、自分は家にいたら三度の⻨飯すら十分に食えなかったが、軍隊では銀飯が食えた。また、下手な歌でも踊りでもやると、みんな喜んでくれた。結構おもしろかったよ。」と言われ、ちょっとびっくりしました。しかも、むしろそれが一般的だったようです。

ところが、いざとなれば敵側と砲火を交えて傷つき命を落とすという結果を迎えることもあるわけです。父は戦地ニュージョージア島に到着して半年後、昭和 18 年7月 27 日に、艦砲射撃を受けて亡くなりました。それは壮絶な最期だったと、父の戦友から聞きました。

これも避けようがない一つの運命なのです。そこで、遺族も関係者もそれをどう受け止めていくかということが大切です。確かに日本も世界も平和でありたい。ただ、それを口先だけで唱えていれば果たして平和は守れるのか。残念ながら、そうはいかないというのが現実です。

そのようなことを考え直す意味でも、今回このような遺書を、有志の方々によって集められ、今年、県内各地でパネルを展示されていることは、極めて重要です。皆さんのお近くにも、このような遺書がまだ眠っているかもしれません。それをぜひ失くさないよう、大事にしてほしいと思います。

※所功先生の講話の要点を纏めましたが、一部表現を分かり易くしている部分があります。