「複合姓」の導入で家族一体も維持可能(試案)

(京都産業大学名誉教授)所 功

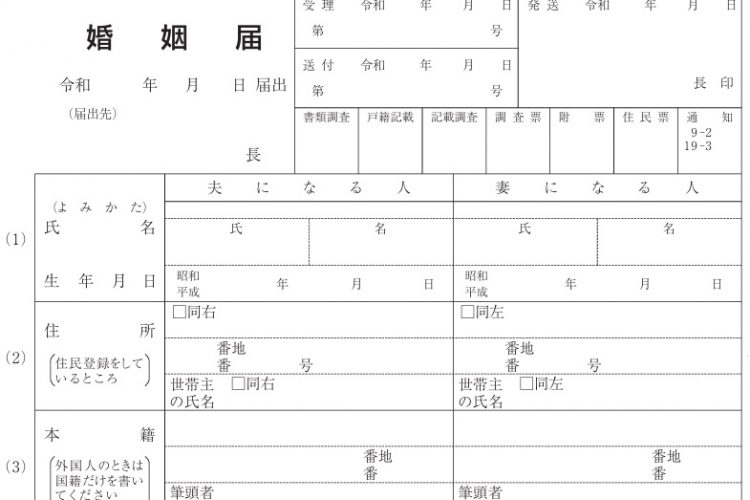

ふつう「名(苗)字」とも「家名」ともいわれる「氏(姓)」は、現行「民法」七五〇条に、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められている。これ自体、結婚の際に夫と妻で話し合い、どちらかの氏を選び定めるのだから、決して男女平等に反するわけではない。

ただ、実態としては、長らく男性中心の慣習が続き、今なお七割以上の新婚者が夫の氏を選んでいる。それによって、子供(兄弟姉妹)も同じ氏で親子一体の家族となるが、妻の氏(姓)は戸籍から消えて公的に名乗れない。そこで近年、社会活動の不便を減らすため、旧姓を通称として使用できる措置が拡大している。

この点、八十歳代の私などは、これで良いと考えているが、すでに平成三年(一九九一)法制審議会の答申もあって「選択的夫婦別姓制度の導入」への関心が高まり、今や国会でその法制化が課題となっている。それは〝選択的〟だから、従来どおり夫婦同姓を選べるが、今後は夫婦別姓を選んでも公認されるので、賛成する(反対しない)という人が多い

(少くない)。しかしながら、これは夫と妻が別姓になれば、その子たちが父か母と別姓になってしまうのだから、子々孫々のため余程慎重でなければならない。

そこで、門外漢の私が思い付いた一案は、新しい「複合姓(氏)」(ダブルネーム)の導入である。現行の複合姓は、日本人と外国人が結婚する場合、原則的に日本人を筆頭者とする戸籍が作られ、外国人は戸籍の中に身分を記載されるにすぎない。しかし、「外国人との婚姻による氏(姓)の変更届け」を家庭裁判所へ出す際に「複合姓(氏)」を届け出て認められたら公的に使用することができ、その子供(兄弟姉妹)も同一の複合姓で戸籍に記載される。

ただ、これは国際結婚に限られている。それを法改正して、日本人の男性と女性でも、結婚の際に希望すれば、「複合姓(氏)」を戸籍に記載して公用できるようにする。その組み合わせは、夫婦の話し合いにより、どちらを先にしてもよいから、法的に対等(イコール)である(たとえば、わが家の場合、「所=菊池」でも「菊池=所」でもよい)。ただ、その子たちが将来結婚する時は、話し合って父か母の旧姓と配偶者の姓(氏)を組み合わせることで、無闇に長くならない措置をとるほうがよいであろう。

これはあくまで素人の試案にすぎないが、夫婦も親子も一体の家族を維持しやすい選択肢の一つとして、ご検討いただけたらありがたい。(令和七年一月二十五日初天神)

※本文PDFを添付します。